最終日(4日目)には、韓国で唯一「茶道科」のある大学・「釜山女子大学」の茶室で「日韓茶の湯交流茶会」が予定されていました。

日本茶道のお点前で日本から一時里帰りする高麗茶碗(協賛:銀座 古美術桃青)を用いて茶を点て、韓国の皆さまと交流するそうです。

この日のために着物一式を持参し、「どんな茶会になるのかしら?」と、Fさん共々楽しみにしていました。

最初に釜山女子大学の茶道博物館を見学しました。

ここには高麗時代から李朝朝鮮時代にかけての高麗茶碗が時代を追って展示されており、とても勉強になり見ごたえがありました。

茶碗だけでなく、伝統衣装やポシャギなど興味深い展示室があったので、また訪れたいところです。

釜山女子大学付属の幼稚園に茶室があり、「日韓茶の湯交流茶会」はそこで行われました。

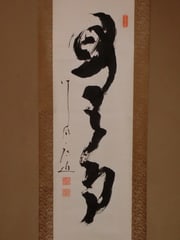

八畳に床の間のある茶室で、毎月1回福岡から先生が来られて、表千家流茶道を学んでいるそうです。

ツアー主催者の丸山陶李先生(表千家流)が席主で茶会を催し、お客さまは釜山女子大学の関係者10名様です。

交流茶会のために、銀座の古美術商・桃青さんが日本に伝世する高麗茶碗2個を持参し、この茶碗で茶が点てられました。

点前はTさん(庸軒流)とFさん(裏千家流)、裏千家流のOさんと暁庵、そしてS氏(石州流?)の3人が半東と水屋を担当しました。

(なんと!嬉しいことに全員がお茶を嗜んでいました)

桃青さんが持参の茶碗について熱く語るのを伺いながら、点前が進んでいきました。

2つの茶碗ですが、1つは銘「両国」、茶を介する韓日両国の歴史を象徴するような銘の高麗茶碗、もう一つは塩筍のような黒高麗でした。

実は水屋と半東でウロチョロしてまして、桃青さんのお話をじっくり伺えなかったのが心残りです。

でも、先ずは交流茶会を粗相のないように成功させなければ・・・という思いでいっぱいでした。

お茶が一巡すると、今度は伝統衣装チマチョゴリを着た韓国の方が点前座に座り、表千家流の美しいお点前で私たちに薄茶を点ててくださいました。

韓国らしい菓子「バクダン?」(雷オコシを連想)と薄茶を美味しく頂戴しました。

お茶だけでなく、着物とチマチョゴリの民族衣装の共演もあり、夢のような茶の湯交流のひと時でした。

それから、隣りの幼稚園舎へ移動し、韓国茶礼を興味深く拝見しました。

韓国では茶の栽培があまり適さなかったことから、茶以外のとうもろこし茶やゆず茶などが伝統的に親しまれてきました。

近年では茶の栽培も盛んとなり、独自の茶道「韓国茶礼」が盛んになっているそうです。

伝統音楽のテープに合わせ、チマチョゴリを着た女性が流暢な点前でお茶を淹れました。

日本で拝見した韓国流茶道(?)とは異なり、抹茶ではなく煎茶(?)を淹れて飲みます。

目の前の茶道具一式で実際に茶を淹れる、韓国茶礼の体験をさせて頂きました。

小ぶりの茶道具一式は園児用で、この幼稚園では園児が韓国茶礼を習っているそうです・・・いいですね!

交流茶会が終了し、遅めの昼食(東采名物・ハルメパジョン)をしっかり平らげて、釜山空港から成田へ。

帰りの飛行機からパチリ

一期一会という言葉は茶事だけでなく、ツアーにも通じることを実感した、韓国を訪ねる旅でした。

丸山陶李先生、ガイドの文仙姫(ムン ソンヒ)さん、同行の素晴らしい皆様に心から感謝です。

持参した茶箱の出番はなかったけれど、充実した4日間でした・・・。

韓国を訪ねる旅-4へ戻る -1へ戻る

)

)

客3人に亭主方4人のおもてなしに改めてびっくりし、みなさまのお気持ちに大感激でした。

客3人に亭主方4人のおもてなしに改めてびっくりし、みなさまのお気持ちに大感激でした。

もうじき~

もうじき~ 楽しい~

楽しい~ クリスマス~ですね。

クリスマス~ですね。