吉田山(左京区)にて

灑雪庵・名残りの茶会が10月31日(金)と11月1日(土)に無事終了しました。

2年半続けてきた灑雪庵での茶事もこの茶会が最終でした。

・・・なんか、卒業式が終わったような気分でほっとし、ぼんやりしています。

でも、どんな茶会を? と案じている方のためにも思い出すままに書いておきます。

よろしかったら、お付き合いください。

茶会ですが、菓子茶事の形式でゆっくりおもてなしをしたいと思いました。

当初の「吸物と八寸」の予定が、13時待合集合なので「おしのぎ」を・・と思い、

「松花堂弁当、汁椀、一献、煮物碗(土瓶蒸し)」をお出ししました。

それで、お昼は食べずにいらしてください・・・とご案内しました。

10月31日のお客さまは「暁庵の茶事クロスロード」の愛読者の、

山口県柳井市のOさま、京都市のIさま、埼玉県新座市のWさま、西宮市のSさま、

全員初対面でした。

さぞや、申込みに勇気が要ったのでは?とお尋ねすると、

「前回、申し損ねたので、この機を逃がしては・・・とすぐに申込みました」

と思いがけない答えです。伺っただけで感激し胸が熱くなりました(アリガトウ!)。

そして皆さま、お見合いの様に初対面にときめき、すぐに打ち解けてくださったのです。

お互いを知る者同士の茶事も深い味わいがありますが、

初めてのお客さまとの茶事もまた新鮮で、新しいご縁を結ぶ喜びがありました。

![]()

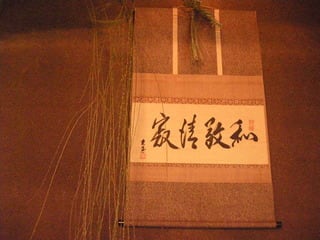

待合には紅葉画賛で「舞秋風」、矢野一甫和尚筆を掛けました。

準教授拝受の折、お祝いにN先生から贈られた思い出のお軸です。

京都でも楓や銀杏が色づき始めました。錦秋の到来を待ちわびて・・・。

31日はハローウイン、それでカボチャの火入、煙草盆は溜塗の菓子盆です。

![]()

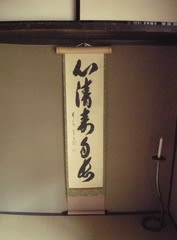

本席の床は「心静寿年長」、西垣宗興和尚筆です。

心穏やかに、次々と生じる困難に立ち向かい乗り越えて、

その年が寿年であるように、その寿年が長く続くようにありたい・・と。

ご挨拶の時、お正客のOさまから

「美味しい白湯を頂戴しました。どちらのお水でしょうか?」

白湯の水についてのお尋ねは初めてでした。嬉しく思いながら

「鴨川近くの松井酒造の仕込み水をいつも頂いています。

自転車で10分くらいでしょうか」

![]()

自己紹介を兼ねたご挨拶が終わり、香盆を持ち出しました。

香を焚き、全員でまわして、身心を浄め、心を一つにする

・・そんなお話をし、Oさまの焚かれた香を聞きました。

奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の

声聞くときぞ秋は哀しき よみびとしらず

優しい香は伽羅、上記の歌より香銘「小牡鹿(さおしか)」です。

香盆を床に飾り、遅めの昼食(前述)をお出ししました。

![]()

灑雪庵・名残りの茶会-2へつづく

灑雪庵・名残りの茶会が10月31日(金)と11月1日(土)に無事終了しました。

2年半続けてきた灑雪庵での茶事もこの茶会が最終でした。

・・・なんか、卒業式が終わったような気分でほっとし、ぼんやりしています。

でも、どんな茶会を? と案じている方のためにも思い出すままに書いておきます。

よろしかったら、お付き合いください。

茶会ですが、菓子茶事の形式でゆっくりおもてなしをしたいと思いました。

当初の「吸物と八寸」の予定が、13時待合集合なので「おしのぎ」を・・と思い、

「松花堂弁当、汁椀、一献、煮物碗(土瓶蒸し)」をお出ししました。

それで、お昼は食べずにいらしてください・・・とご案内しました。

10月31日のお客さまは「暁庵の茶事クロスロード」の愛読者の、

山口県柳井市のOさま、京都市のIさま、埼玉県新座市のWさま、西宮市のSさま、

全員初対面でした。

さぞや、申込みに勇気が要ったのでは?とお尋ねすると、

「前回、申し損ねたので、この機を逃がしては・・・とすぐに申込みました」

と思いがけない答えです。伺っただけで感激し胸が熱くなりました(アリガトウ!)。

そして皆さま、お見合いの様に初対面にときめき、すぐに打ち解けてくださったのです。

お互いを知る者同士の茶事も深い味わいがありますが、

初めてのお客さまとの茶事もまた新鮮で、新しいご縁を結ぶ喜びがありました。

待合には紅葉画賛で「舞秋風」、矢野一甫和尚筆を掛けました。

準教授拝受の折、お祝いにN先生から贈られた思い出のお軸です。

京都でも楓や銀杏が色づき始めました。錦秋の到来を待ちわびて・・・。

31日はハローウイン、それでカボチャの火入、煙草盆は溜塗の菓子盆です。

本席の床は「心静寿年長」、西垣宗興和尚筆です。

心穏やかに、次々と生じる困難に立ち向かい乗り越えて、

その年が寿年であるように、その寿年が長く続くようにありたい・・と。

ご挨拶の時、お正客のOさまから

「美味しい白湯を頂戴しました。どちらのお水でしょうか?」

白湯の水についてのお尋ねは初めてでした。嬉しく思いながら

「鴨川近くの松井酒造の仕込み水をいつも頂いています。

自転車で10分くらいでしょうか」

自己紹介を兼ねたご挨拶が終わり、香盆を持ち出しました。

香を焚き、全員でまわして、身心を浄め、心を一つにする

・・そんなお話をし、Oさまの焚かれた香を聞きました。

奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の

声聞くときぞ秋は哀しき よみびとしらず

優しい香は伽羅、上記の歌より香銘「小牡鹿(さおしか)」です。

香盆を床に飾り、遅めの昼食(前述)をお出ししました。

灑雪庵・名残りの茶会-2へつづく

「湯の峯荘の100%源泉かけ流しの風呂が素晴らしい!ですよ」

「湯の峯荘の100%源泉かけ流しの風呂が素晴らしい!ですよ」