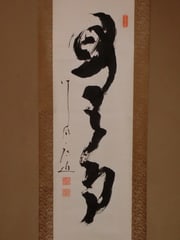

「 無 事 」 汀風筆

10月23日に社中N氏の名残の茶事へお招き頂きました。

とても心に染み入るステキな茶事でしたので、どうしても備忘録へ留めておきたい・・・と書き始めました。

気長にお付き合いくださると嬉しいです。

20年ぶりというN氏の茶事亭主再デビューに快く馳せ参じてくださったお客さまは、

正客I氏、次客M氏、三客Oさん、四客Mさん、五客暁庵、詰Sさんの6名でした。

半東は社中Fさんがしっかり務めてくださいました。

さて、茶事前の最終稽古の時でした。

「Nさん、花は私にお任せということでしたが、やはり自分の足で花を探してみてください。

そうしないと亭主のおもてなしの心が通じないと思うので・・・」

「わかりました・・・・考えてみます」

標高1500Mの紅葉が茶席の玄関に

当日の朝、横浜市内の茶席K邸へN氏の車で向かいました。

後部の座席には茶道具の他に鮮やかな紅葉が溢れんばかりに積まれています。

「八ヶ岳の紅葉と竜胆を生けたいと思い、3日前に山荘へ行ったのですがチリチリになってしまって、

昨日また行ってきました」

(えっ! それじゃ昨夜遅く帰ってきたばかりなの?

N氏の今日のお茶事に対する熱い思いや一生懸命さが伝わって来て、思わず・・・・

「良寛にあらざれば・・・・」 半泥子画賛

待合に半泥子の画賛が掛けられていましたが、う~ん・・・謎々みたいです。

「どんなお話をしてくださるか、楽しみですね」と正客I氏。

亭主の迎え付けで蹲踞をつかい、茶室(四畳半)へ席入し、挨拶が交わされました。

「本日は誠におめでとうございます。

きっとご亭主は夜も眠れぬ思いで今日のお茶事を迎えたことと思いますが、お招きを受けて以来、とても楽しみにしておりました・・・・」

早速、正客から待合の掛物についてお尋ねがありました。

「待合の掛物は半泥子の筆のようでしたが、どうぞお読み上げを・・・」

たしか(?)「良寛にあらざれば林檎なるべし、林檎にあらざれば良寛なるべし・・・」

半泥子に私淑しているというN氏は次のようなお話をしてくださいました。

「若く仕事に無我夢中だった頃は、どうせなら日本一の立派な林檎になろう・・・と思っていましたが、

立派な日本一の林檎でなくても「林檎は林檎たれ、良寛は良寛たれ」で良いのではないか・・・と。

最近、半泥子の人となりや生き方に強く惹かれるようになりました・・・」

床には見事な筆で「無事」、N氏の父上・汀風筆とか。

「この年になると「来し方」を省みることが多くなり、よくぞここまで無事に来られたという感謝と共に、亡き父が残した書を掛けてみよう・・・という気になりました」

晩年、観音崎に住して書を教えていたという父上の豪快な書と汀風という号が心に残りました。

百人一首切れ 二条(冷泉)為相筆

その後、広間へ動座し、懐石を頂きました。

広間の床には百人一首切れが掛けられています。

二条(冷泉)為相筆で三種の和歌が書かれていて、歌切れにふさわしく華麗な表装が目を惹きます。

おほけなく 浮世の民に おほうかな 我がたつ杣に 墨染の袖

花さそふ 嵐の庭の雪ならで 降りゆくものは 我が身なりけり

来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや藻塩の 身も焦がれつつ

N氏の「来し方」の心境としては「花さそふ・・・」がぴったりかしら?

書院にはお気に入りの古薩摩の水注が荘られ、優雅な雰囲気でしたが、

それらを横目に美味しい懐石と楽しい談話をしっかり堪能しました。

名残の懐石献立

向付 昆布〆鯛薄造り 防風 黄菊 岩茸 山葵

汁 三州味噌仕立て 焼き茄子 粉山椒

煮 飛竜頭 青菜 松茸 青柚

焼 かます柚庵

預 冬瓜の海老そぼろ煮 針生姜

鉢 柿としめじと三ツ葉 胡麻酢和え

小吸 のし梅 松の実

八寸 落鮎の煮浸し 銀杏

湯香 沢庵 胡瓜 しば漬

2016年 名残の茶事へ招かれて・・・その2へつづく