![]()

2月14日、バレンタインデー。

いまだ我が家の梅は咲きませんが、ようやく春の足音が聞こえて来たようですね。

「華甲のお祝いの茶会」の翌日(1月29日)淡路島へ渡りました。

ご亭主・T氏は京都在住中に親しくなった暁庵の数少ないボーイフレンドで、いつも

素敵な茶事でおもてなしをしてくださいます。

母上・SK先生の

喜寿をお祝いする茶事以来ですが、今回は社中Fさんとたった二人です。

ご案内に「やぶれ庵にて」とあり、どのような茶室でどのような茶事をしてくださるのか、胸がときめきました。

![]()

12時過ぎの席入りでした。

広間の待合へ入ると、鉄瓶が掛けられた箱火鉢と煙草盆が人待ち顔に置かれていました。

床の御軸は、いきいきと画かれた天神様と北野天満宮の梅の春をうたった和歌の画賛でした。

半東はなんと!SK先生、若々しくお元気そうなSK先生にお会いできて嬉しく思っていると、自ら鉄瓶の湯で福茶を入れて下さいました。

広間のすぐ横に工夫された腰掛待合があり、懐かしい煙草盆に出会いました。

京都を去る時、餞別に差し上げた吉田神社節分の福桝を煙草盆に使ってくださって、嬉しい再会です。

![]()

「やぶれ庵とはどんな庵かしら?」

勝手にいろいろ想像していましたので、心高鳴る思いで席入りしました。

そこは、二畳に隅炉が切ってあるだけの簡素な茶室です。

余計なものを持ち込んではいけない気配を感じ、壁床の「自得」と書かれた御軸が我が心を揺さぶりました。

「六十歳還暦の時に出会った御軸です。

もう一度、初心に戻り一から始めたいと思いました・・・そして今も・・・」

SK先生のお言葉が今でも忘れられません。

厳しい中にも自らを奮い立たせ、立ち向かっていく勇気を与えてくださる「自得」でした。

12時をとっくに過ぎていたので、先に懐石が運ばれ、美味しく頂戴しました。

コクのある胡麻豆腐、小松菜入り蓮餅の食感、そしてチーズとカラスミの和え物に舌鼓です。

珍しい縁起物だというお餅の煮物椀に無病息災を願い、取り合わせの器の美を堪能させて頂きました。

斬新な器(香合の蓋物や小吸物椀)の使い方など、懐石を楽しくするヒントを頂戴し、大いに刺激を受けました。

![]()

懐石が終わり、炭手前はT氏に交代です。

茶事のご馳走の一つはお点前と言われていますが、自然体のお点前は清々しく素敵でした。

惹き込まれる様に炭手前や濃茶点前を拝見しながら、いろいろな示唆を頂戴し有難かったです。

大きなお釜が垂涎でした。

軽々と釜があげられ、「アッ」と息を飲むほど存在感のある魅力的な丸釜が現われました。

後ほど聴いた釜鳴りは、大きさからのイメージとは大違い、優しい松風でした。

隅炉の炭手前を拝見するのは初めてで興味津々。

炉に近寄ると、懐石もあり時間が経った筈なのに、炭が黒々と3本立っているではありませんか。

![]()

どんな下火の塩梅をしたのかしら・・・流石です。

![]()

戌年に因んだ優雅な香合「犬筥(いぬばこ)」が心に残っています。

手に取ると軽く、江戸時代の張子のようですが、赤絵の絵模様が美しく精巧でした。

練り香はT氏お気に入りの「玄妙」(山田松香木店)です。

香の薫りがやぶれ庵を嫋やかに包む頃、主菓子「椿餅」を頂戴して中立しました。

![]()

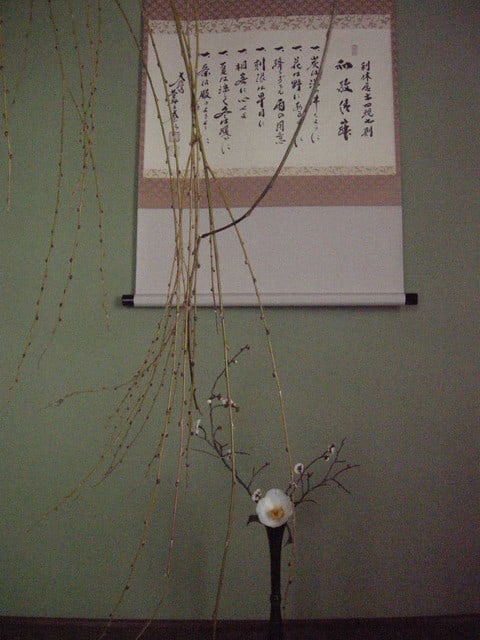

後座へ席入りすると、SK先生が丹精された曙椿と黒文字が竹一重切にいけられ、

水指は釣瓶(伊勢神宮古材)、茶入は古色のある紹鴎形の町棗です。

T氏の濃茶点前が静かに始まり、私もFさんも四方捌き、端整な清めの所作に引き込まれていきました。

やがて茶香が漂い、熱くよく練られた濃茶が出されました。

「最後に私もお相伴させて頂きます」

まろやかで美味しく、ご亭主T氏と一碗をともにできたのは何よりの思い出になりました。

T氏に急用が入ったようで亭主が交代となり、続いて薄茶となりました。

SK先生が趣深い三田青磁の酒会壷から薄茶を掬い、濃茶と同じ黒楽茶碗で点ててくださったのも良き思い出です。

![]()

茶杓が深く心に残りました。

真ん中に一本通った杼が全体をを引き締め、左側に続く波打つ裳裾のような景色があります。

その景色にかつて辿った四国八十八ヶ所遍路の或るシーンを思い出していました。

厳しい修行の場である土佐(高知)の海辺の遍路道、波打ち際を遍路する墨染めの僧侶の姿が目に浮かびました。

まことに「やぶれ庵」の茶事にぴったりの、趣き深い「やぶれ衣」だと・・・。

![]()

奥様にバス停まで送って頂いた時、T氏が見送りに駆けつけて

「変則の茶事でしたが、自分としてはもう精一杯のおもてなしでした・・・」

急なお仕事が入ったのに、本当にさりげなく、誠心こめておもてなししてくださったのです・・・。

私はその御心を溢れんばかりに受け取って、思わず涙が出そうになりました。

![]()

「そうだ! 私はこのような瞬間を求めて淡路島へやって来たのだ・・・」と

以前にも増して思ったのでした。

T氏、SK先生、奥様、素晴らしい3人のチームワークのおもてなしに感激し、心から感謝申し上げます。

ありがとうございました!!

![]()

これからも細く長くお付き合いくださると嬉しいです。

![]()

![]()

)

) 」

」

去年のを使いました)

去年のを使いました)

&

&

」

」

。

。