9月9日、「重九(ちょうく)の茶事」へお招き頂きました。

ご亭主は暁庵社中のKさん、初めて亭主を務める初陣の茶事(いいなぁ~!)です。

Kさんは暁庵の茶道教室へ入門されてから3年余ですが、その間、客、半東見習い、半東、茶事の懐石までの亭主など、お点前の稽古だけでなく茶事の経験を少しずつ積み上げてきました。

「そろそろ茶事の亭主に挑戦してみませんか?

今までお稽古や茶事の経験をしてきたのですから大丈夫、がんばってみませんか?

Kさんにとって貴重な経験になると思いますので・・・」

茶事の日を9月9日に決めたのは7月のことでした。

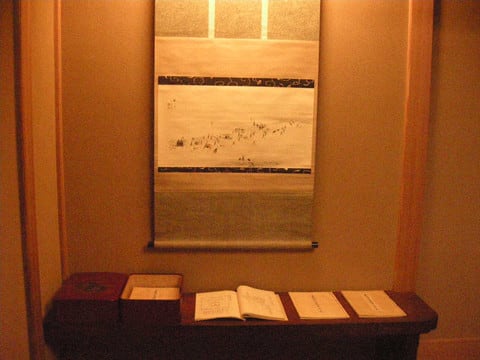

「重陽の日に詠んだ「九日舟中」という、汪時元(おう じげん)の五言絶句の掛物があります。

拙い書でだいぶ前に書いたものですが、自分の書いたものでもよろしいのでしょうか?」

早速持って来て頂くと、詩も書も申し分なく素晴らしいものでした。

Kさんは茶道だけでなく書道に長年研鑽を積まれていたのでした・・・。

「九日舟中」 汪時元

秋風葉正飛 (秋風 葉 まさに飛び)

江上逢重九 (江上重九に逢う)

人世幾登高 (人世幾たびか高きに登る)

寂寞黄花酒 (寂寞たる黄花の酒 )

「秋風が吹いて木の葉が散り 船旅の途中で重陽の節に会う。

人は一体何回この節に会うことができるのかと思うと

菊酒を飲みながらも寂しさを覚える」

この詩から重九 (ちょうく)の茶事と命名されたのです。

茶事当日、亭主Kさん、半東Uさん、水屋Fさんが9時30分に拙宅暁庵に集合しました。

それぞれ準備を分担し、お客さまが到着する頃(11時30分席入り)にはなんとか間に合いましたが・・・いつもながら ふぅ~!

ため息をついている暇はありません。あとは3人にお任せして暁庵は三客として待合へ。

お正客Oさま、次客KTさま、四客Tさま、詰N氏とご挨拶を交わしました。

皆さま、Kさんの茶事を祝って素敵な着物をお召しなって、私まで浮き浮きと嬉しくなりました。

暁庵は竹が描かれた黒地絽の付け下げ、山水の墨絵の白地帯を締めました(もちろん全部、母の形見です・・・)。

詰N氏(絽の十徳でした・・・)の打つ板木の音が力強く響き、さぁ!茶事のスタートです。

待合の煤竹の捶撥(すいはつ)に短冊掛けられていました。

「万古清風」 筆は前大徳 積応師、

色紙の下に、京都嵐山の法輪寺の茱萸袋(重陽の日だけに購入できる延命息災・不老長寿のお守り)が掛けられていました。

冷たい梅ジュースを頂戴して、腰掛待合へ・・・我が家ですが、客として新鮮で不思議な気分を味わいながら。

狭い腰掛待合に客5人が親しく寄り合い、筧の水音を聞き、庭の緑樹を渡ってくる清風に涼んでいると、ご亭主が現われ蹲踞をあらためています。

高らかな水音が聞こえ、いよいよ迎え付けです。

さて、席入りも終わり、ご挨拶となりました。

お正客Oさまがあれこれお尋ねになっています・・・きっとご亭主は内心びっくりしたことでしょう。

一通り客全員がお招きのお礼などご挨拶をしてからお正客からお尋ねがあります・・・と日頃お教えしていたからです。

でも茶事には筋書きなどありませんので、Oさまのお尋ねはとても時宜を心得たものでした。

Oさまも書を嗜んでいらっしゃるので、床の間の書に一目で惹きつけられ、いろいろお尋ねしたかったようです。

Kさんが落ち着いて丁寧に応えようとしている様子を拝見して安心しました。

「もう心配するのはやめて、私も重九の茶事を楽しみましょう」

・・・舵を切りなおしたら、お正客Oさまの穏やかなお人柄にも助けられ、社中の皆さまとゆったりと愉しい時間が流れ出したのです。(つづく)

初めて・・・「重九の茶事」 その2へつづく

しましたので宜しかったらご覧ください)

しましたので宜しかったらご覧ください)

)

)

Kさまより

Kさまより

(つづく)

(つづく)