近くの公園のケヤキが色づいてきました

(新しいカメラを使いこなせず、写真アップに苦戦しています

)

)11月10日の炉開き&口切の会では台天目で濃茶を点てます。

これは恩師N先生の口切の仕方を順守しています。

なぜ口切に台天目の点前をするのか、暁庵は今一つ分かっていないのですが、

お家元の口切の式に従っているのではないかと思っています。

今年の会ではN氏に台天目で濃茶を点ててもらうので、先だって炉でお稽古をしました。

実はN氏は素晴らしい天目台と天目茶碗をお持ちです。

出来たら口切の会へお持ち出しいただいて、それらの鑑賞をお願いしました。すると

「先生、よく覚えていてくださいましたね。

仕舞ったままで忘れていましたが、皆さんに見ていただけるのは光栄です」

以前の印象では、古い時代(鎌倉?)のもので、天目台に散りばめられた細密な螺鈿模様が素晴らしく、それを使うなど考えられないほど繊細な台だった・・・と思い出しながら

「本当はそれで台天目のお点前が出来たら最高でしょうね・・・」

「・・・考えてもみませんでしたが、一度使ってみるのも良いですね」

・・・そんなわけで、思いがけず台天目はお持ち出しということになりました。

天目台に添った天目茶碗は、小ぶりの灰かつぎ天目でした。

「濃茶3人分の予定ですが、茶碗を変えますか?}と私。

「いえ、これで点ててみたいと思います」と頼もしいN氏。

台天目のお稽古が始まりました。

客は3人、暁庵、Kさん、Uさんです。

いつも通り、きれいなお点前のN氏ですが、足運びを含め、全てゆっくり丁寧に・・・とご指導しました。

特に繊細な天目台の上に小さな天目茶碗をのせたまま3人分の濃茶を練るのは大変だったと思います。客も内心ドキドキしながら見つめました。

濃茶が点ち、天目台が鐶付に出されました。

緊張しながら左右と天目台を取ると、羽の薄さ、繊細な肌触り、思いがけないほどの軽やかさを感じます。そっと持ち、低い位置で丁寧に運びました。

小ぶりの天目茶碗にたっぷりと練られた濃茶・・・濃さも丁度飲みやすく、3人で美味しく頂戴しました。

「先生、お道具を丁寧に扱うように・・・と言われていたことが実感できました」

茶道点前の三要素の一つの所作、時代のある天目台と天目茶碗とのお出会いは自ずと丁寧な扱いの所作となり、何よりの経験となったみたいです。

「素晴らしい天目茶碗と天目台で濃茶を美味しく頂戴し、ありがとうございました。

小ぶりなので心配でしたが、あの台にはあの茶碗がぴったりお似合いですね」

「まさか実際に使う日が来ようとは思いもかけないことでした・・・」

・・・なんか、N氏も天目台と天目茶碗も、とても晴れやかで嬉しそうでした。

きっと炉開き&口切の会でもステキな時間になることでしょう・・・。

暁庵の裏千家茶道教室 前へ 次へ トップへ

が降っており、小春日和

が降っており、小春日和

)

)

12月13日(金)は令和元年・師走の五葉会でした。

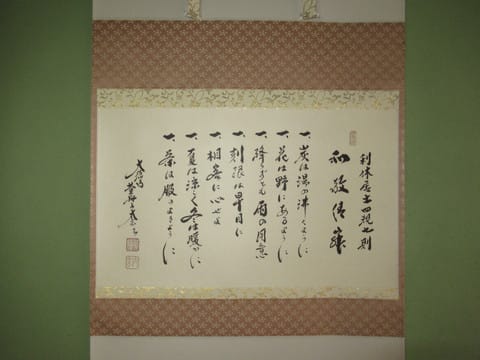

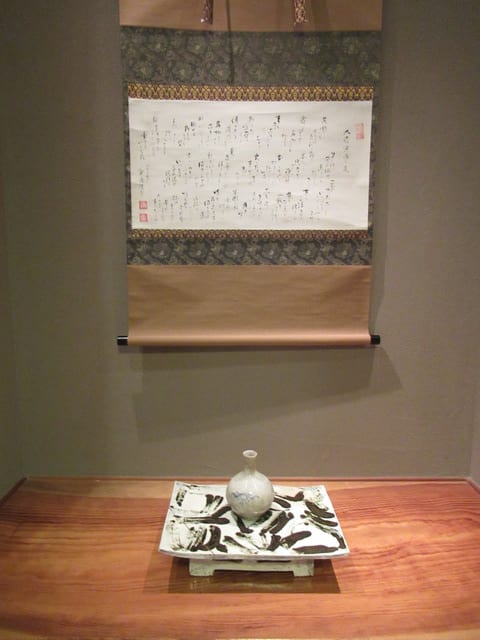

この日の科目は、法磨之式、軸莊花月、香付花月です。

前日から必要な道具類を用意しておくのですが、

法磨之式・・・花台一式、炭道具、濃茶(包み帛紗にて)、菓子器(菓子)、折据、十種香札と長盆

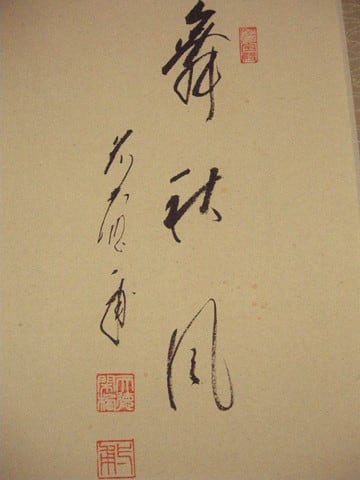

軸莊花月・・・折据、軸、袱紗、白菊扇、薄茶(花月)

香付花月・・・折据 香道具一式、香包3つ、文台、奉書、硯箱、薄茶(花月)

こんなにいろいろな道具を揃えるのは久しぶりです。

3科目のいずれもお勉強することがいっぱいあり、それぞれやりがいがありますが、一番印象深かったのは香付花月でした。

12月13日(金)は令和元年・師走の五葉会でした。

この日の科目は、法磨之式、軸莊花月、香付花月です。

前日から必要な道具類を用意しておくのですが、

法磨之式・・・花台一式、炭道具、濃茶(包み帛紗にて)、菓子器(菓子)、折据、十種香札と長盆

軸莊花月・・・折据、軸、袱紗、白菊扇、薄茶(花月)

香付花月・・・折据 香道具一式、香包3つ、文台、奉書、硯箱、薄茶(花月)

こんなにいろいろな道具を揃えるのは久しぶりです。

3科目のいずれもお勉強することがいっぱいあり、それぞれやりがいがありますが、一番印象深かったのは香付花月でした。

折据を乗せた香盆が正客へ運び出され、折据を回し、月(香元)と花(花月の初花)が名乗ります。

香元は重香合に入っている3種の香包から一包を選んで、香を焚き、一同香を聞き、香包に書かれた香銘を拝見します。

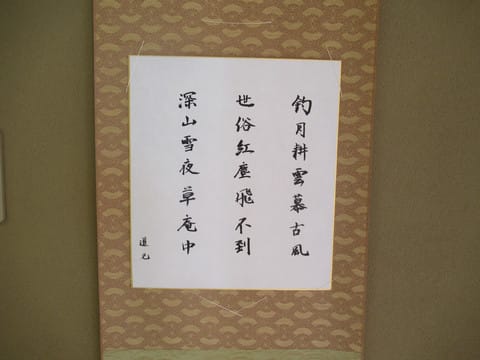

香が終わると、花月になり、薄茶を点てて飲んでいる間に香銘にちなむ和歌を考えます。

和歌の初心者である私たちにはその場で和歌を詠む・・・というのは少し無理があり、前もってメールで香銘をお知らせしておきます。

この日は、「枯野」「初雪」「埋火」より「初雪」としました。

(丁度、数日前に横浜で初雪のたよりがありました)

花月が終わり、亭主が水次を持って立つと同時に八畳へ戻ります。正客は折据を持って、八畳上座七目に置きます。

折据を乗せた香盆が正客へ運び出され、折据を回し、月(香元)と花(花月の初花)が名乗ります。

香元は重香合に入っている3種の香包から一包を選んで、香を焚き、一同香を聞き、香包に書かれた香銘を拝見します。

香が終わると、花月になり、薄茶を点てて飲んでいる間に香銘にちなむ和歌を考えます。

和歌の初心者である私たちにはその場で和歌を詠む・・・というのは少し無理があり、前もってメールで香銘をお知らせしておきます。

この日は、「枯野」「初雪」「埋火」より「初雪」としました。

(丁度、数日前に横浜で初雪のたよりがありました)

花月が終わり、亭主が水次を持って立つと同時に八畳へ戻ります。正客は折据を持って、八畳上座七目に置きます。

亭主は水屋から硯箱と奉書を乗せた文台を持ち出します。この日は重硯箱ではなく硯箱を使いました。

すぐに硯箱を上座縁内におろし、両手で蓋を取って縁内下座に置きます。

墨をすって記録紙を作り、奉書を二つ折りにし、硯箱の蓋を閉め、文台の上にのせます。

亭主は水屋から硯箱と奉書を乗せた文台を持ち出します。この日は重硯箱ではなく硯箱を使いました。

すぐに硯箱を上座縁内におろし、両手で蓋を取って縁内下座に置きます。

墨をすって記録紙を作り、奉書を二つ折りにし、硯箱の蓋を閉め、文台の上にのせます。

文台の正面を正し、文台を正客の前に運びます。

亭主は座に戻ると、「どうぞ文台おまわしを」と正客に言います。

正客から順に、奉書の自分の名前の上に和歌をしたため、次客に回します。

亭主も和歌をしたため、奉書をひろげたまま正面を向こうにし、文台を正客の前に持っていきます。

正客から順に歌を拝見していくのですが、五葉会では唱和之式のように2回ずつ唱和していただきます。

麗しき声が朗々と響きます・・・

すると、心を込めて詠んだ和歌が一段と輝きを増し、ストーンと頭と心に入って来ました。

それに、和歌を奉書にしたため、皆で唱和する・・・この瞬間、この時間が大好きです。

きっと皆様も、「和歌を作るのは大変だけれど、この優雅な時間を同好の士と過ごす喜びは何とも代えがたい・・・」

と思っていてくださって、素晴らしい五葉会のお仲間に感謝です。

文台の正面を正し、文台を正客の前に運びます。

亭主は座に戻ると、「どうぞ文台おまわしを」と正客に言います。

正客から順に、奉書の自分の名前の上に和歌をしたため、次客に回します。

亭主も和歌をしたため、奉書をひろげたまま正面を向こうにし、文台を正客の前に持っていきます。

正客から順に歌を拝見していくのですが、五葉会では唱和之式のように2回ずつ唱和していただきます。

麗しき声が朗々と響きます・・・

すると、心を込めて詠んだ和歌が一段と輝きを増し、ストーンと頭と心に入って来ました。

それに、和歌を奉書にしたため、皆で唱和する・・・この瞬間、この時間が大好きです。

きっと皆様も、「和歌を作るのは大変だけれど、この優雅な時間を同好の士と過ごす喜びは何とも代えがたい・・・」

と思っていてくださって、素晴らしい五葉会のお仲間に感謝です。

香付花月之式

香付花月之式 香付花月之記

香付花月之記

のち 雨

のち 雨

主菓子をお出ししました。

クリスマスなのでいろいろ迷いましたが、久しぶりに手製の金団に挑戦です。

菓子銘は「ホワイトクリスマス」、ガラスの大皿にアイビーとピペリカムのリースで飾りました。

腰掛待合へ中立の予定でしたが、雨がぽつぽつ降り始め、このまま待合で銅鑼の合図を待って、玄関前の蹲を使って後入りしていただきました。

主菓子をお出ししました。

クリスマスなのでいろいろ迷いましたが、久しぶりに手製の金団に挑戦です。

菓子銘は「ホワイトクリスマス」、ガラスの大皿にアイビーとピペリカムのリースで飾りました。

腰掛待合へ中立の予定でしたが、雨がぽつぽつ降り始め、このまま待合で銅鑼の合図を待って、玄関前の蹲を使って後入りしていただきました。

後座はまっ暗闇の中、蝋燭の灯りの元、濃茶を差し上げました。

半東KTさんがしっかり温めてくださった茶碗のぬくもりを感じながら襖を開け、茶碗を運び出します。

帛紗を四方捌きしながら、クリスマスの教会の厳粛なミサを思いました・・・。

織部肩衝の茶入、茶杓を清め、茶碗をゆっくり温め、茶筅通しをします。

茶入から濃茶5人分を回しだすと、早や茶香が薫り立ちました。

柄杓にほぼ満杯の湯を汲み入れ、丁寧に心をこめて濃茶を練りました。

5人分なので2杓目の湯をたっぷり入れたのですが、少し濃い気がしてもう1杓入れさせて頂きます。

大ぶりの茶椀で熱々の濃茶をたっぷりとお出し、モールの古帛紗を添えました。

「お服加減いかがでしょうか?」

「薫り高く美味しく頂いています」(お正客さまの一言で安堵しました・・・)

濃茶の回し飲み・・・これは「利休がカトリックの聖体拝領の儀式からヒントを得たのではないか」という説があります。昔は各服点てだったとも・・・今でも流儀によっては各服点てです。

話は飛びますが、昔、亡父から濃茶の回し飲みについて次の話を聞いたことがあります。

大阪城の茶会で、豊臣諸将が集まる中、大谷刑部(吉継)と石田三成が同席しました。

濃茶が出され、ハンセン病を患っていた大谷刑部の後の濃茶を回し飲むのを皆がためらっていたところ(一説には鼻汁が茶碗に入った?)、三成がこともなげにその濃茶を飲み干したそうです。

このことに恩義を感じた大谷刑部は関ケ原の戦いでは三成の西軍に馳せ参じ、奮戦したそうです。

後座はまっ暗闇の中、蝋燭の灯りの元、濃茶を差し上げました。

半東KTさんがしっかり温めてくださった茶碗のぬくもりを感じながら襖を開け、茶碗を運び出します。

帛紗を四方捌きしながら、クリスマスの教会の厳粛なミサを思いました・・・。

織部肩衝の茶入、茶杓を清め、茶碗をゆっくり温め、茶筅通しをします。

茶入から濃茶5人分を回しだすと、早や茶香が薫り立ちました。

柄杓にほぼ満杯の湯を汲み入れ、丁寧に心をこめて濃茶を練りました。

5人分なので2杓目の湯をたっぷり入れたのですが、少し濃い気がしてもう1杓入れさせて頂きます。

大ぶりの茶椀で熱々の濃茶をたっぷりとお出し、モールの古帛紗を添えました。

「お服加減いかがでしょうか?」

「薫り高く美味しく頂いています」(お正客さまの一言で安堵しました・・・)

濃茶の回し飲み・・・これは「利休がカトリックの聖体拝領の儀式からヒントを得たのではないか」という説があります。昔は各服点てだったとも・・・今でも流儀によっては各服点てです。

話は飛びますが、昔、亡父から濃茶の回し飲みについて次の話を聞いたことがあります。

大阪城の茶会で、豊臣諸将が集まる中、大谷刑部(吉継)と石田三成が同席しました。

濃茶が出され、ハンセン病を患っていた大谷刑部の後の濃茶を回し飲むのを皆がためらっていたところ(一説には鼻汁が茶碗に入った?)、三成がこともなげにその濃茶を飲み干したそうです。

このことに恩義を感じた大谷刑部は関ケ原の戦いでは三成の西軍に馳せ参じ、奮戦したそうです。

濃茶は「天王山」、宇治の山政小山園詰です。

詰Rさまの「最後まで美味しく飲めました」とのお言葉を嬉しく聞きました。

水指は手付の白磁、砥部焼です。キリスト生誕の飼葉桶に見立ててみました。

茶碗は利休好みの魚屋(ととや)、韓国・山清窯のミン・ヨンギ作です。

茶入は織部肩衝、佐々木八十二造、仕覆は十二段花兎です。

茶入は宇和島市に住む黒河さまから「お茶を教えている貴女に役立ててほしい・・・」と贈られたもので、お茶の先生だった亡き母上様の遺愛のお品です。

茶杓は銘「たんちょう(誕生)」、大徳寺・藤井誠堂師作です。

後炭をしたくって、後炭の炉の中の景色を見て頂きたくって、まっ暗闇にしたのかもしれません・・・「お炭を直させて頂きます」

釜を上げると、暗闇の中、残り火のキラメキが・・・・。

胴炭は割れないくらい、しっかりと残っていたのですが、後の炭はほとんど燃え尽きています。

匙香をし、残りの湿し灰を撒きました。

輪胴を灰器に移し、炭を逆に継いでいきます。

丸管と割管と枝炭1本を上手に持てるかしら?

後炭の最大の見せ場であり、難関です・・・実は1回で成功させないと、大変なことになることが多く、気合を入れて持つと、一度に持てて定位置に置けました。(「ヤッター!」・・・影の声です)

薄茶になり、半東KTさんにお点前をお願いしました。

煙草盆と干菓子器2つが運び出され、薄茶点前が始まりました。

薄器はガラス製、

濃茶は「天王山」、宇治の山政小山園詰です。

詰Rさまの「最後まで美味しく飲めました」とのお言葉を嬉しく聞きました。

水指は手付の白磁、砥部焼です。キリスト生誕の飼葉桶に見立ててみました。

茶碗は利休好みの魚屋(ととや)、韓国・山清窯のミン・ヨンギ作です。

茶入は織部肩衝、佐々木八十二造、仕覆は十二段花兎です。

茶入は宇和島市に住む黒河さまから「お茶を教えている貴女に役立ててほしい・・・」と贈られたもので、お茶の先生だった亡き母上様の遺愛のお品です。

茶杓は銘「たんちょう(誕生)」、大徳寺・藤井誠堂師作です。

後炭をしたくって、後炭の炉の中の景色を見て頂きたくって、まっ暗闇にしたのかもしれません・・・「お炭を直させて頂きます」

釜を上げると、暗闇の中、残り火のキラメキが・・・・。

胴炭は割れないくらい、しっかりと残っていたのですが、後の炭はほとんど燃え尽きています。

匙香をし、残りの湿し灰を撒きました。

輪胴を灰器に移し、炭を逆に継いでいきます。

丸管と割管と枝炭1本を上手に持てるかしら?

後炭の最大の見せ場であり、難関です・・・実は1回で成功させないと、大変なことになることが多く、気合を入れて持つと、一度に持てて定位置に置けました。(「ヤッター!」・・・影の声です)

薄茶になり、半東KTさんにお点前をお願いしました。

煙草盆と干菓子器2つが運び出され、薄茶点前が始まりました。

薄器はガラス製、 ガラス薄器 銘「暁」 西中千人作

茶碗は上野焼と京焼(橇の乗ったサンタの絵)です。

薄茶は「金輪」、丸久小山園詰です。

2種のお菓子は、「霜柱」と「白雪姫」(リンゴの干菓子)をお出ししました。

「霜柱」は仙台・玉澤製の銘菓、社中の方の差し入れです。

口に含むと消えてしまう繊細な霜柱も、それを入れた菓子器も天使が運んできてくれたみたいで、好評でした。

ガラス薄器 銘「暁」 西中千人作

茶碗は上野焼と京焼(橇の乗ったサンタの絵)です。

薄茶は「金輪」、丸久小山園詰です。

2種のお菓子は、「霜柱」と「白雪姫」(リンゴの干菓子)をお出ししました。

「霜柱」は仙台・玉澤製の銘菓、社中の方の差し入れです。

口に含むと消えてしまう繊細な霜柱も、それを入れた菓子器も天使が運んできてくれたみたいで、好評でした。

仙台の銘菓「霜柱」 玉澤製 天使の台のガラス器に入れて

薄茶と干菓子を頂きながら、皆様、ニコニコと楽しそう・・・お話が弾み、時の経つのを忘れそうでした。

いつか雨が本降りになり、これにてお開きにしました。

仙台の銘菓「霜柱」 玉澤製 天使の台のガラス器に入れて

薄茶と干菓子を頂きながら、皆様、ニコニコと楽しそう・・・お話が弾み、時の経つのを忘れそうでした。

いつか雨が本降りになり、これにてお開きにしました。

SYさまより

SYさまより

謹賀新年

謹賀新年