神無月(10月)の或る日、N氏とFさんがお稽古にいらっしゃいました。

Fさんの盆香合の予定でしたが、近々茶事を控えているN氏の炭所望から始まりました。

茶事では葦棚(よしだな)を使うそうなので、瓢棚を左右反対にして設え、棚に羽箒と香合を荘りつけます。

炭所望なので亭主は紙釜敷を懐に入れて炭斗を運び出し、釜を下ろし、初掃きをしてから羽箒を炭斗へ置いて下がります。

灰器を持ち出し、踏込畳へ灰器と帛紗を畳んで置き、茶道口へ戻り

「どうぞ お申し合わせの上 お炭をお願い致します」

Fさんがお受けして、帛紗を付け、灰器を持って風炉前へ座り、羽箒を炭斗前斜めに下ろしてから炭を置きました。

中掃きをし、灰器を取り、月形を切り、灰器を戻してから後掃き、灰器を持って踏込畳まで戻り、元のように灰器と帛紗を置き、席へ戻りました。

「ありがとうございました」

N氏がFさんへ挨拶があり、N氏が風炉前へ進み、風炉中を拝見します。

「どうぞお直しの上お香を・・・」とFさん。

「結構に置いて頂きましてありがとうございます」とN氏。

香が焚かれ、香合の拝見が掛かりました。

「どうぞお香合の拝見を」とFさん。

香合を拝見に出し、釜を下ろした場所まで引き鐶が置かれました。

「どうぞ風炉中の拝見をお願い致します」と私。

初炭では風炉中拝見はありませんが、炭所望では風炉中拝見ができるので、灰形、月形、炭の置き具合を拝見できる炭所望は茶事でどんどん取り入れてほしい・・・と先日お話したばかりでした。

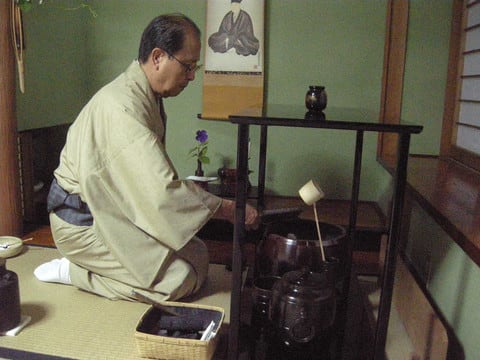

台子の炭手前の時の写真ですが・・・

風炉中拝見をし、正客は帰りに香合を引いて席へ戻ります。

やがてN氏が腰黒薬缶を持ち出し、釜を浄め(この風情が大好き!です)、薬缶を持ち帰りました。

釜が掛けられ、炭斗を引き、亭主は水屋へ戻ります(小間なら座掃きをします)。

茶事の時、落ち着いて香合を拝見して頂きたいので、風炉の時期でも私は襖を閉めます・・・亭主の働きでどちらでも・・・と指導しています。

香合拝見が終わり、香合が返され、亭主が取りに出ます。

風炉正面に座り、土風炉なら胴拭きをしますが唐銅なので、袱紗を捌き、釜蓋を浄め、蓋を切って、袱紗を腰に付けます。

茶事の時、香合は初座を印象付けるお道具の1つだと思いますので、香合拝見と主客の問答は「こころするように・・・」と話しています。

その日は「初雁香合」(春斎作)でしたが、茶事にお招きされているのでN氏の本番が楽しみです・・・。

盆香合・・・香合はFさんのお持ち出し

N氏の続き薄茶に続いて、Fさんの盆香合と薄茶(瓢棚)とお稽古は続きます。

その日の主菓子は「栗蒸羊羹」(和作製)、ボリュームが凄いのですが甘みが押さえられているので、栗の風味が引き立ち、好評でした。(お口に合ってヨカッタ!)

暁庵の裏千家茶道教室 前へ 次へ トップへ